変圧器の並行運転には、いくつかの条件がありますが、一つ一つ理解をしていけば、そこまで難しくはないですよ!

変圧器の並行運転について聞いたことはありますか?電力供給の現場で重要な役割を果たすこの技術は、システム全体の信頼性や効率性を向上させるために欠かせないものです。

しかし、並行運転を行うためには、いくつかの条件や注意点を正しく理解することが必要です。

本記事では、変圧器の並行運転の仕組みからメリット・デメリット、負荷分担の計算方法までを初心者にもわかりやすく解説します。

目次

変圧器の並行運転とは?その仕組みと基本的な考え方を詳しく解説

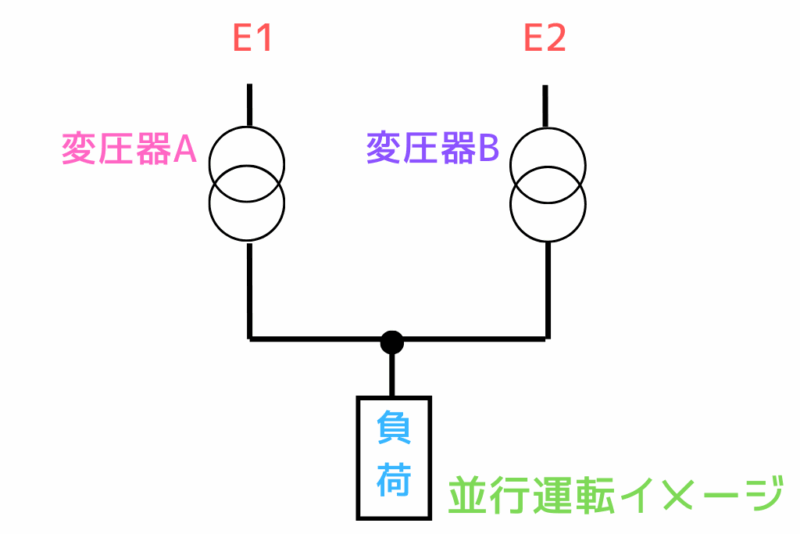

変圧器の並行運転とは、複数の変圧器を同じ系統で並列運転することを指します。

系統というのは、電源から送電された電力が負荷として消費されるまでに通過する送電線や配電線、変圧器などを含める全体の送電ルートのことです。

この運転方法をすることで、電力供給の柔軟性が高まり、系統全体の安定性が向上します。

例えば、ある変圧器を停止させたい場合、系統にその変圧器1台しかない場合は、停止すると停電になってしまいます。

しかし、複数の変圧器を並行運転している場合は、1台を停止しても、他の変圧器で電力の供給が可能なため、停電になることはありません。

変圧器に事故があり、緊急停止させたい時などにも上記の対応が可能となるため、変圧器の並行運転は信頼性の向上に寄与します。

しかし、並行運転を行う際には、各変圧器の特性が合致していることなど、いくつかの条件を満たす必要があります。

この条件を満たさずに変圧器を並行運転すると、変圧器に過剰な負担がかかったり、焼損してしまう可能性があります。

信頼性向上のためにする並行運転が、逆に危険な状態となってしまうため、並行運転をする際には、並行条件を満たすことがとても重要です。

変圧器を複数並列させるのが並行運転なんだね!直列にすることはないの?

変圧器は直列にすることはありません。変圧器を直列に接続するたびに電圧が変換されてしまうため、意味がありません。そのため、変圧器を複数台使用する時は並列にするしかありません。

並行運転の条件とは?安定した運転のために必要な5つのポイント

並行運転を安定させるためには、いくつかの条件があります。

必要な条件は以下のとおりです。

ポイント1:巻数比が等しく、一次・二次電圧が一致していること

並行運転する変圧器の一次側および二次側の電圧比が一致している必要があります。

これが一致していないと、循環電流が発生し、変圧器の効率が低下します。

循環電流というのは、負荷に流れず、変圧器同士の巻線の中でグルグルと循環しているだけの電流です。

変圧器の構造や一次電圧、二次電圧については、以下の記事で詳細を解説していますので、気になる方は参考にしてください。

循環電流は、電圧差がある時にのみ発生します。

普段の電圧(電位差)によって普通に電流が流れるのと同じく、電圧の差でも電流は同じ原理で流れます。

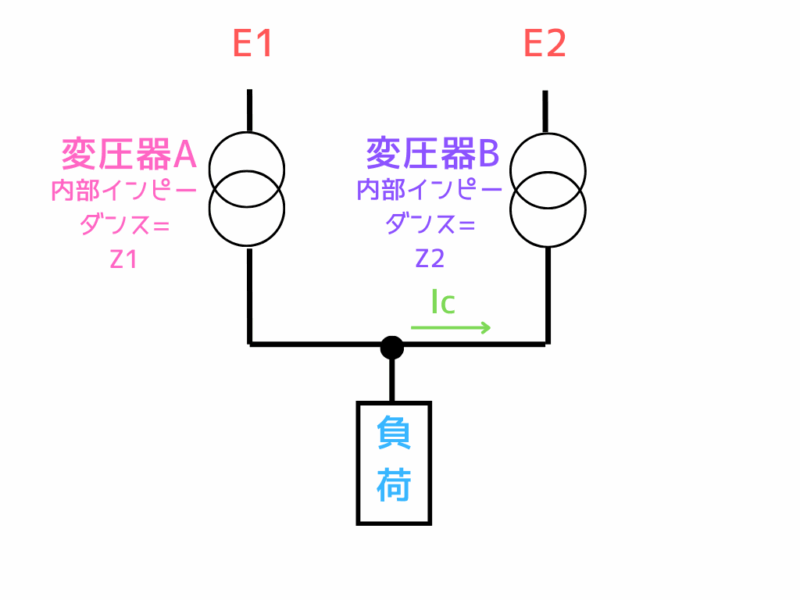

例えば以下のような二次電圧が異なる変圧器を並列させた回路があったとします。

この時の循環電流を計算する式は以下のようになります。

$$Ic=\frac{E1-E2}{Z1+Z2}[A]$$

電流は電圧/抵抗で計算できます。循環電流が流れる回路全体の電圧差と抵抗を合計してから計算をすると、求めることができます。

電圧が同じであれば、分数の分子の電圧差が0となり、循環電流も流れることはありません。

電位差によって電流が流れる原理については、以下の記事で詳細を解説しています。

電圧の差で電流が発生するのは少し分かったけど、どうして電流が循環するの?この循環電流は負荷には流れていかないの?

あくまで、「電圧差のあるところだけに循環電流が発生する」というのが、考え方のポイントです。

この時発生する電流はなぜ、負荷へ流れず、循環電流となるのでしょうか?

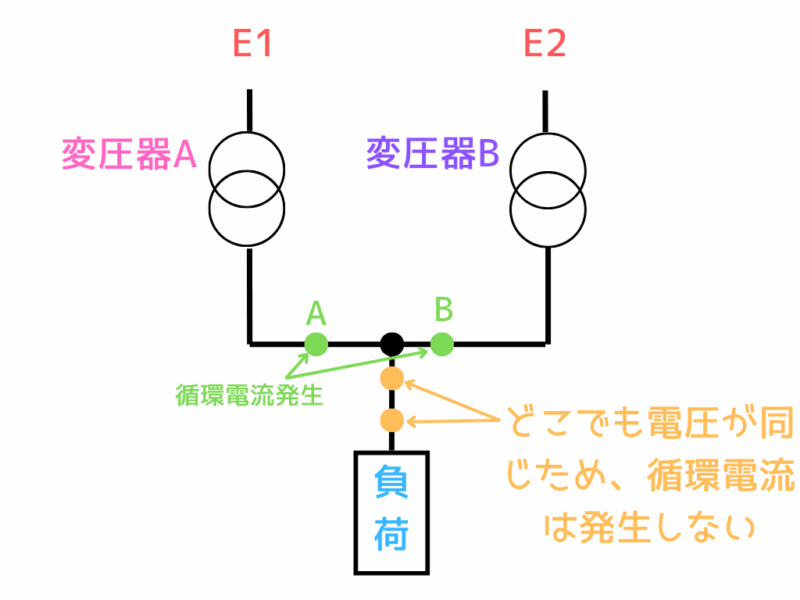

以下のような二次側の電圧が異なる2台の変圧器を並列運転させた時で考えてみましょう。

まず、循環電流は先程もお話したとおり、電圧の差がある時に発生します。逆に電圧に差が無い場所では発生しません。

図の点A、点Bの場合、変圧器Aと変圧器Bで変換された電圧がかかるため、異なる電圧の間で電流が発生します。(循環電流)

負荷の場合は2つの電圧を合成した後の電圧がかかることになり、負荷に逆潮流(再エネ等)の電源が無い限り、負荷の末端までその電圧は同じです。

そのため、負荷には電圧が異なる箇所がないことから、循環電流が発生することはありません。

変圧器Aと変圧器Bの間で発生した循環電流が負荷へ流れる、ということもありません。

なぜなら循環電流は異なる電圧がぶつかる箇所にしか発生しないからです。

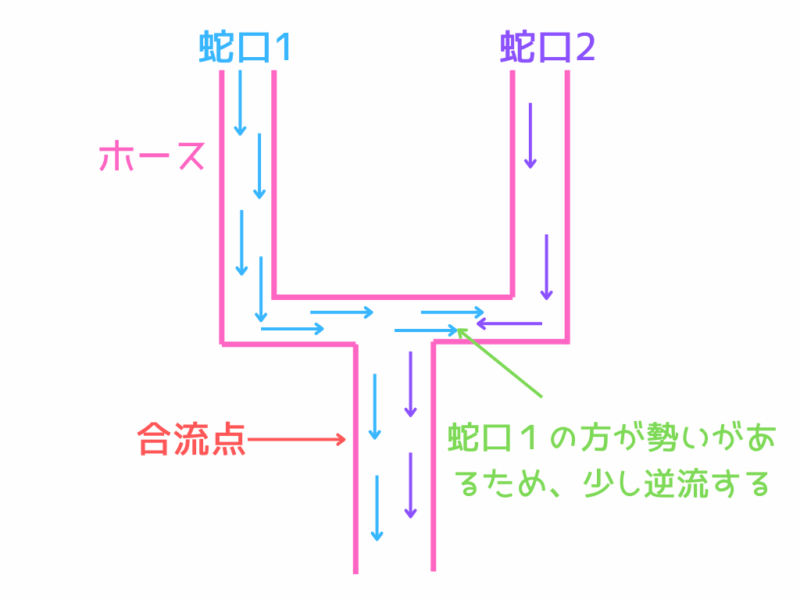

例えば、蛇口1(毎秒10L)と蛇口2(毎秒5L)から水が出ており、繋がっている一つのホースに水が流れた時、蛇口1の方が勢いが強いため、蛇口2側に少し逆流しますよね?

この時に少し逆流した水が循環電流だと思ってください。そして、ホースの合流点には蛇口1と蛇口2の水がぶつかった後の丁度よい水の量が流れることになります。

蛇口2には逆流する水がありますが、ホースの合流点には逆流する水はありません。

電気の場合は電圧が「勢い」なので、勢いが違うと電流が流れるというメカニズムです。

以上のことから、循環電流は電圧の異なる箇所間でしか発生しない、局所的に流れる電流となります。

この循環電流が流れると、発熱や変圧器の損失増化、保護リレーの誤動作など悪影響が多々あることから、電圧を一致させることが重要です。

ポイント2:百分率インピーダンスが等しいこと

百分率インピーダンス[%Z](パーセントインピーダンス)とは、回路の電圧降下がどれくらい発生するのかを表す割合のことです。

百分率インピーダンスが異なる変圧器を並行運転することは、電圧降下の割合が異なる変圧器を並行運転するということです。

電圧降下の割合が異なるということは、変圧器の二次側電圧が異なってくるため、循環電流発生の原因になります。

百分率インピーダンスについての詳細は以下の記事で紹介しています。

また、同じ回路内にある機器は抵抗値によって百分率インピーダンスが変化するため、百分率インピーダンスの小さい変圧器の方が抵抗が低く電流が流れやすいです。

百分率インピーダンスが均等でないと、抵抗の小さい特定の変圧器にだけ電流が多く流れてしまい、負荷分担が不均等になり過負荷の原因となります。

負荷というのは、電流の量のことです。電気を沢山使用する程、電流は沢山流れます。

過負荷とは、変圧器の定格容量(V×A[VA])を超えて運転している状態のことです。

電圧は基本的に一定なので、電流(負荷)が大きくなり続けると、いずれ定格容量を超えてしまいます。

簡単に言うと、我慢して限界突破している状態ですね。

変圧器は過負荷になると熱が増加し、損失が増える他、変圧器の寿命も縮めてしまいます。

ポイント3:抵抗とリアクタンスの比が等しいこと

リアクタンスによる抵抗の割合も等しくしないと、上記と同様の事象が起きます。

例えば、ある変圧器A(Z=5)、変圧器B(Z=5)があったとします。※Z:インピーダンス

インピーダンスは抵抗成分、リアクタンス成分の合成値です。(Z=√R²+X²)

変圧器A(R=4、X=3)、変圧器B(R=3、X=4)の場合、インピーダンスは同じです。

しかし、インピーダンスは等しくても、リアクタンスの値が異なる場合、電圧の位相ベクトルに差が生まれるため循環電流が発生します。

抵抗成分には位相に影響を与える要素がありませんが、リアクタンスは電流の位相に影響を与える性質があるため、電圧降下に差が生まれてしまいます。

電圧降下に差があると、変圧器の出力電圧の差となり、循環電流発生の原因になります。

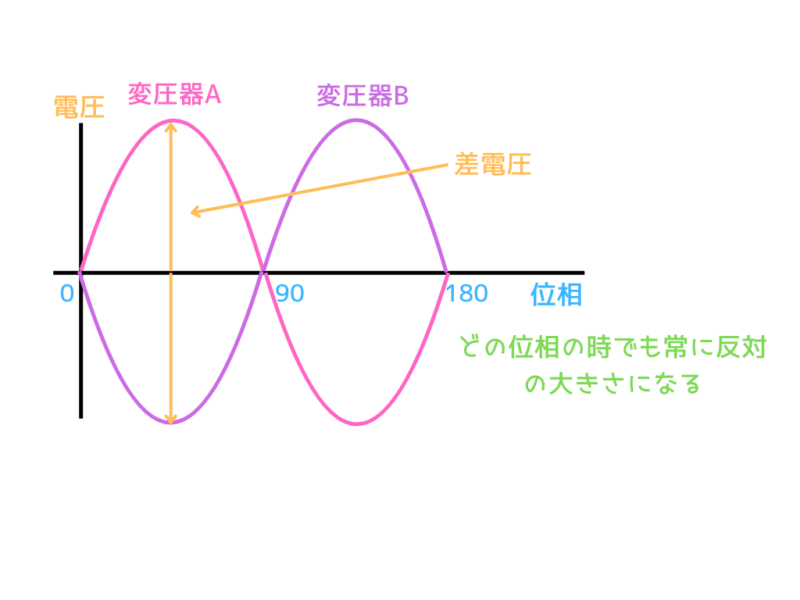

ポイント4:位相が一致していること

変圧器の一次側、二次側がともに位相が一致している必要があります。

位相が一致していないということは、交流の電圧の大きさの変化するタイミングが異なることを意味します。

大きさが変化するタイミングが異なると、あるタイミングでの電圧の大きさに差があるということになります。

特にYーY結線、YーΔ結線など、結線方法が違うだけでも二次側の位相が異なる原因となるため、注意が必要です。

結線方法により、位相が異なる理由は、以下の記事で解説しています。

電圧に差があると、循環電流や相電圧の不均衡が生じるため、安定した運転が困難になります。

ポイント5:極性が一致していること

極性が一致していないと、二次側で短絡電流が流れてしまいます。

極性というのは、変圧器の一次側や二次側の端子間で電圧がどの方向に発生しているかを表すものです。

極性は変圧器のコイルの接続方法によって決まります。一次側と二次側の入力端子ともう一方の端子が同じ接続関係の場合は加極性といいます。

反対に一次側と二次側で入力端子ともう一方の端子が異なる接続関係の場合は減極性です。

加極性、減極性が違うと、二次側電圧の方向が180°違う電圧となります。

二次側電圧の方向が180°違うというのは、どのタイミングでも電圧ベクトルが常に180°反対になることを意味します。

電圧波形で考えると、常に波形全体の向きが逆となることから、大きな電圧差が発生することになります。

例えば、それぞれ極性の違う変圧器AとBを並行運転すると、変圧器Aの二次側電圧で+側の最大値を迎える時には、変圧器Bではー側の最大値の電圧です。

そのため、大きな差電圧が生まれることから、大電流が発生してしまいます。

つまり、「位相を一致させる」ために極性を同じにする必要があるということになります。

以上が変圧器の安定した並行運転に必要な条件です。

5つの条件に全て共通して言えることは、「まずはとにかく循環電流を発生させないようにする」という目的であることです。

実際にはインピーダンスやリアクタンスを完全に一致させるというのは難しいため、許容範囲内で運転しているのが実情ですが、極力限界まで一致させるのが理想です。

様々な要因で発生する電圧差を無くすことで、変圧器の並行運転はより安定し、効率的に行うことが可能となります。

循環電流はあくまで、部分的にしか発生しない電流なんだね!

何事も勢いが大切ということですね。

変圧器を並行運転するメリット:電力供給の安定性と効率が向上する?

変圧器を並行運転する最大のメリットは、電力供給の安定性が向上する点にあります。

例えば、1台の変圧器が停止した場合でも、他の変圧器が代替として動作するため、電力供給が途絶えるリスクを最小限に抑えることができます。

また、負荷の分散によって各変圧器の負担を軽減することができ、結果として変圧器の寿命を延ばすことにもつながります。

さらに、負荷が変動する場合に柔軟に対応できる点も並行運転の魅力です。

ピーク時には全ての変圧器を運転し、負荷が低いときには一部の変圧器を停止させることで、エネルギー効率の向上を図ることができます。

これにより、コスト削減と環境負荷の低減も実現可能です。

変圧器を並行運転するデメリット:注意すべきリスクと対策が必要?

一方で、変圧器を並行運転するにはいくつかのデメリットやリスクも伴います。

特に注意が必要なのは、変圧器の特性が完全に一致していない場合の負荷分担の不均衡です。

並行運転する変圧器の百分率インピーダンスが異なると、電流が一方の変圧器に偏り、過負荷状態を引き起こすことがあります。

このような状況は、変圧器の損傷や故障を引き起こすリスクがあるため、事前に特性の一致を確認することが重要です。

また、保護装置の設定や同期が難しくなる場合があります。

特に、異なるメーカーや異なる年式の変圧器を並行運転する際には、保護リレーの整定や動作タイミングの調整に注意が必要です。

これらの調整を誤ると、過電流や短絡事故が発生した際に適切に保護動作が行われない可能性があります。

並行運転時の負荷分担の計算方法:効率よく電力を分散する方法を解説

変圧器の並行運転時は先程説明をした条件の他に、運転時の負荷も検討する必要があります。

並行運転の条件を満たしていても、運転させた時に変圧器が過負荷となってしまっては意味がありません。

限界突破は大きなリスクとなります。

そのため、変圧器を複数並行運転する場合、実際にそれぞれの変圧器にかかる負荷を事前に調べる必要があります。

並行運転時のそれぞれの変圧器にかかる負荷は分担負荷といい、分担される負荷の割合は百分率インピーダンスや定格容量の比率によって決まります。

百分率インピーダンスの比率で決まる理由は、インピーダンスが小さいと電流(負荷)が流れやすくなり、インピーダンスが小さければ、百分率インピーダンスも小さくなるからです。(反比例)

定格容量は大きい程電流が大きくなることから、インピーダンスは小さくなります。

このようなインピーダンスの違いにより分担負荷は変化します。

実際にどのように分担負荷を計算するのか見ていきましょう。

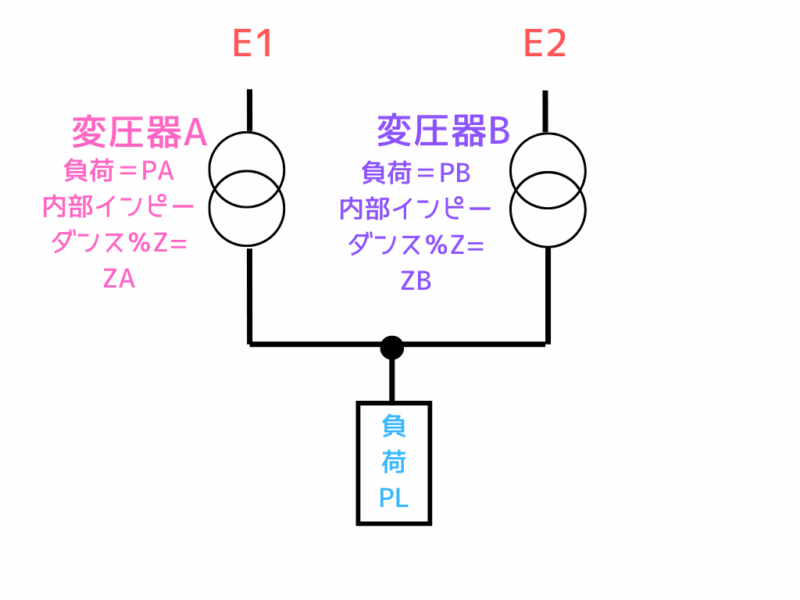

例えば、変圧器A(負荷=PA、%Z=%ZA)と変圧器B(負荷=PB、%Z=%ZB)を並行運転させる時、負荷PLが接続されている時の各変圧器の分担負荷は以下の計算式です。

$$PA=PL\times\frac{%ZB}{%ZA+%ZB}[VA]$$

$$PB=PL\times\frac{%ZA}{%ZA+%ZB}[VA]・・・①$$

この式はそれぞれの変圧器の百分率インピーダンスの比を利用して、変形していくと導き出せる式です。

なぜ、このような式になるのか説明します。

まず、負荷PLについては、2台の変圧器から供給されていることから、以下の式が成り立ちます。

$$PL=PA+PB・・・②$$

各変圧器が分担する電力はインピーダンスに反比例するため、百分率インピーダンスも反比例し、以下の比の関係があります。

$$PA:PB=\frac{1}{%ZA}:\frac{1}{%ZB}$$

$$\frac{PA}{PB}=\frac{%ZB}{%ZA}・・・③$$

PAがPBの何倍の比率の負荷なのか、までは分かりますが、まだ具体的な数字が分からないため、③をPA=の形に変形して②に代入します。

$$PA=\frac{%ZB}{%ZA}×PB$$

$$PL=\frac{%ZB}{%ZA}×PB+PB・・・④$$

④の式のPBを解くと、下記のようになります。

$$PL=(\frac{%ZB}{%ZA}+1)×PB$$

$$PB=\frac{PL}{\frac{%ZB}{%ZA}+1}・・・⑤$$

⑤の式の分母と分子に%ZAをかけてもっと簡単な形にします。

$$PB=\frac{PL×%ZA}{%ZB+%ZA}$$

$$PB=PL×\frac{%ZA}{%ZB+%ZA}$$

以上が、最初の①の式の形となる理由です。PAについても、比を変形し、代入していくことで、同様の結果になります。

ちなみに、各変圧器の定格容量が同じ場合は、上記の手順で問題ありませんが、容量が違う変圧器を並行運転する場合は、%Zの換算をしてから計算する必要があります。

換算が必要となる理由は車の燃費と同じです。

燃費(%Z)は車の特性、性能(インピーダンス)で決まります。しかし、同じ車でも荷物の量(容量)が違う場合、同じ距離を走るのに必要な燃料(電流)も変わります。

簡潔にまとめると、そのままでは、公平な比較結果にならないためです。換算の手順は以下のとおりです。

例えば、変圧器A(定格容量PA:15MVA、%ZA:10%)と変圧器B(定格容量PB:30MVA、%ZB:10%)があったとします。

変圧器Aの%ZAを変圧器Bの容量を基準として、%ZAを換算すると下記のようになります。

$$換算%ZA=\frac{PB}{PA}×%ZA=\frac{30}{15}×10=20[%]$$

基準を変圧器Bとすると、変圧器Aは容量を2倍にすれば、変圧器Bと同等の容量として扱えるめ、%ZAを2倍したものが、換算後の値です。

基準を変圧器Aとした場合は、分数が逆数になり、%ZBを1/2倍して同様に計算すれば換算した数値になります。

変圧器の容量が違う場合は、換算後の%Zの数値を最初に解説した計算式に反映してから計算するようにしましょう。

この式を使用することで、各変圧器に実際に分担される負荷を求めることができ、分担時に過負荷にならないか、検討が可能になります。

並行運転時は各条件を満たす他にも負荷を検討することも大切なんだね!

変圧器の場合、限界突破をしてもメリットが一切ありません。事前に計算をすることは寿命を延ばすことにも繋がります!

まとめ

・変圧器の並行運転とは、変圧器を同時に複数台並列で運転すること

・変圧器の並行運転を安定させるためには、5つの条件を満たすことが必要

1.巻数比が等しく、一次・二次電圧が一致している

2.百分率インピーダンスが等しい

3.抵抗とリアクタンスの比が等しい

4.位相が一致している

5.極性が等しい

・並行運転時の各変圧器の分担負荷(PA,PB等)は下記の式で計算できる

$$PA=PL\times\frac{%ZB}{%ZA+%ZB}[VA]$$

$$PB=PL\times\frac{%ZA}{%ZA+%ZB}[VA]$$

以上、今回は変圧器の並行運転についての解説でした。

変圧器の並行運転は、電力供給の安定性を高め、効率的な運用を実現するための有効な手法です。

並行運転のメリットを最大限に活かすためには、デメリットやリスクを十分に理解し、適切な対策を講じることが重要です。

特に、設備の安定運用やコスト効率の向上を目指す方にとって、この知識は大いに役立つでしょう。

また、以下の記事では、変圧器の並行運転に関わる、基本的な知識を解説しています。

理解をさらに深めるために合わせて是非読んでみてください。

変圧器の並行運転って何?条件も色々あるみたいだけど、意味が全然わからないよ。ふぎーーーー!!